特許時間的終了:流沙歲月能否一掬

作者

林忠模

日期

2014.10.31

自殺的邏輯和一般狀況有所不同,它像一個無法被理解的惡夢,或是科幻小說裡的另一個時空:一切看似合理並依照各自嚴格的規律進行;但同時,每一件事又如此不同、扭曲反常、顛倒錯置。一個人一旦決定自殺,他便進入一個封閉、無法滲透但完整有力的世界,其中每項細節都相吻合,而每個事件也都鞏固著他的決定。與陌生人在酒吧的爭論、一封等待落空的信、話筒裡不對的人聲、不該有的敲門聲,甚至是氣候的改變─每件事似乎都有特別的意義;這些因素都對自殺發揮了影響。[1]

滴答、滴答,像一經啟動無可挽回的炸彈,注定流向那漩渦的中心。自殺,這個會激起人們複雜情緒,且向來不斷被揣測、謬誤地認定、甚至是汙名的行為,在生者面前劃下一道直面幽冥又難以理解的深淵。在世你我,能如何清晰地體諒自殺者的動機?如何公正地評價他的決定?特別是當你還拍著有關他的紀錄片,他就這麼突然又決斷地,從你的影片與人生中永遠缺席了?

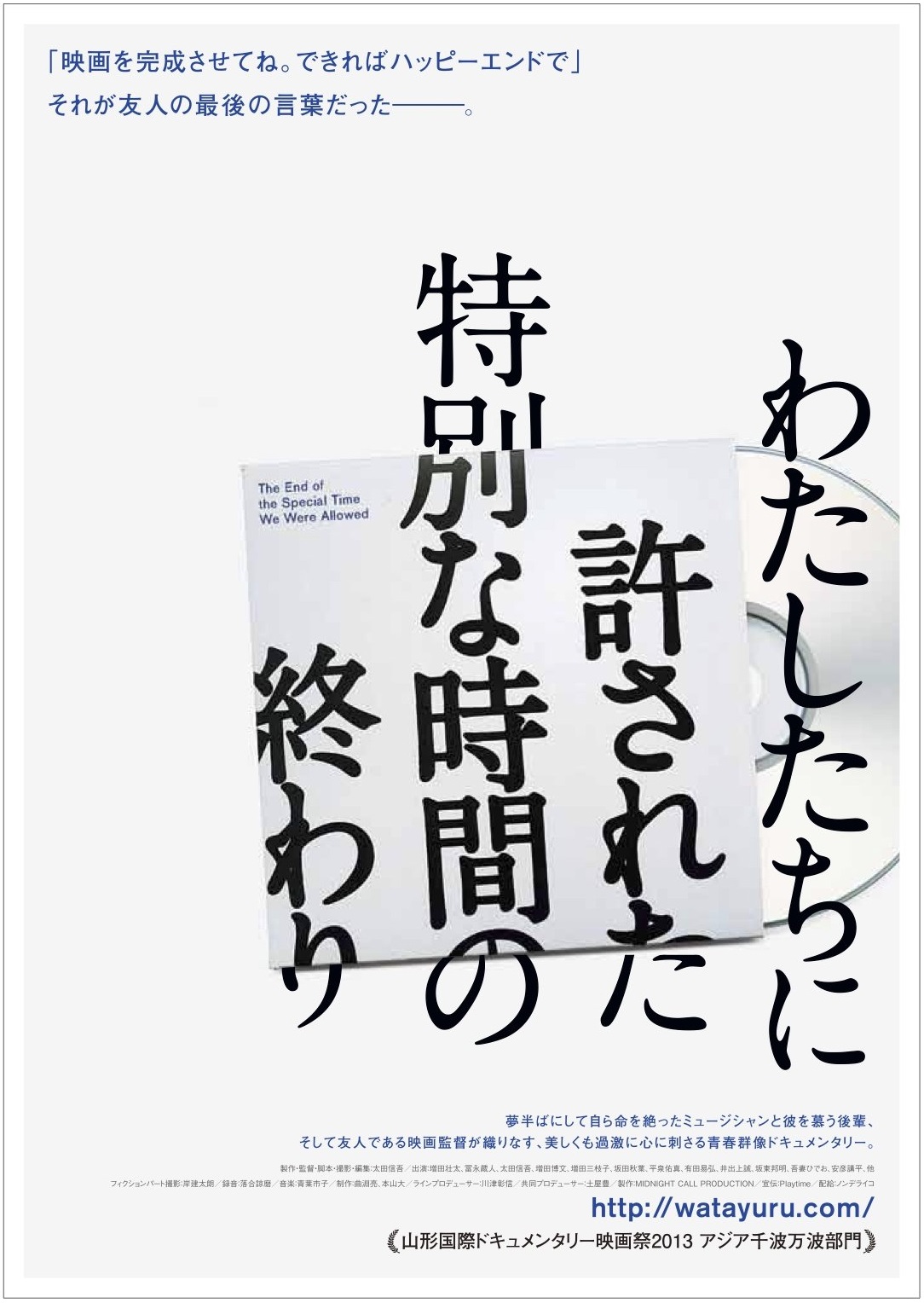

《特許時間的終了》本不應會是這片名及模樣。導演太田信吾起初也只是因為仰慕同學增田壯太的音樂才華而著手拍攝,然而隨著增田意外辭世,這些捕捉一個不得志樂手貼身生活的影像素材,被重新架構、賦予另一層次的目光,轉變為對自殺這既定結果的檢視和反覆詰問。而太田原本置身於外、超然的記錄者身分因此瓦解了,他不只在鏡頭後掌鏡,亦有時出現在畫面中,就連剪接與形式的手痕裡,在每格影像閃動的縫隙間,都讓人感受到他對這個事件靜默、無聲的吶喊。

在這部高度私密的紀錄片裡,他別出心裁地安插了一段起初看似無關的劇場演出:空蕩舞台上戴面具的謎樣人物質問著浴缸裡被囚禁的女孩自殺的原因,並逐步在情緒上處處壓迫進逼。受不了的女孩逃脫了,漫無目標地晃蕩在熙來攘往的大街上,而此時,本來追蹤著女孩、查看路上日常動靜的鏡頭,也忽然不由自主地失去平衡、脫焦,影片敘事接著便帶入了以增田為主的本文。對我而言,這從劇場黑盒子空間到外在世界,再進入他人生活的過渡,以及鏡頭內主客分明的界線被擾動、混淆的特徵,相當程度上反映出構成本片最主要的基調:既是隨侍在側的觀察者,卻也對觀察行為的本身作出深刻的反省。而一切源頭,還得要回到增田的驟逝來談起。

對處在封閉世界的人們而言,自殺這個行為既非輕率也無戲劇性可言,更無所謂的混亂失序。相反地,它是一項祕密進行的志業……[2]

為何朋友分明就在面前卻不能察覺出異樣?倘若有那麼一刻,即使只是一瞬間,那通往自我毀滅、秘藏的線索被發現了,是否最終的結局能被改寫?而我之所以從頭到尾都懵懂如一,是否也因為我雖有雙眼卻缺乏敏感的心,以致錯失種種徵兆?這樣的悔恨與自我省察的氛圍,讓《特許時間的終了》裡有增田存在的每個影像,與其說是記錄,更不如說像是案件調查般的層層推敲。對太田信吾而言,這些已逝者曾經存在過的痕跡,想必是他早已看過無數次卻猶不可解的謎語,是蠱惑人心卻仍湊不出全貌的拼圖碎片。然而,透過不懈的努力回看,這支影片即便不能對自殺一事給出明確解釋,卻終究是讓觀者感受到了增田內心那微細的、因為長年抑鬱、懷疑逐步積累而成的不返之徑。一種面對現實侷限的終極脫逃術。

自殺也許是一種「破產」宣告,宣判此生不過是一連串失敗的歷史,但這個歷史中至少包含自殺這個重大、不能稱為失敗的決定─這樣的結局使得此人並非真的失敗透頂。此種依自己希望的方式與時間死亡的自由,讓人從一切惱人的義務所導致的挫敗中,找到某種最低限度的自由。[3]

這麼說或許有些驚世駭俗,怎可以將這種對生命不負責任的舉動視作某種自由的展現?但若我們願意先把批評放在一邊,試著從當事者的角度體會其處境,便多少也能明瞭如此意志堅決、將世界徹底推開的決定,需要跨過多少艱難關卡。增田無疑是以此作為存在宣言,拮抗現實加諸他的束縛。縱使我們再怎麼對這違背求生本能的舉動感到不自在,卻也不得不尊重行為背後、一個擁有自由意志的人值得被承認的自主性。

於是,《特許時間的終了》除了是封太田對於亡友的懺情書,然而由於他在罪惡感驅使的行動下仍然保持一絲清明,竭力探究自殺的真相(即使並不可得),並毫不掩飾地坦露自己在追尋過程中糾結的感受(甚至一度情緒失控),這股誠實使得本片到最後反而完成了一場情感淨化的儀式;由歉疚與怨懟啟始,以諒解和接納告終,跳脫了這類題材易於陷入的感傷自憐,對人生在世的有限提供了更深入內裡、明澈的體悟。倘若活著總是像宮本輝《錦繡》中描寫的那個貓捉老鼠、玩弄著老鼠的陰暗角落,那樣殘酷的修羅場,那麼本片則是對此類無常報以誠懇的敬意並更加用盡氣力地去愛,在影像上銘刻下宛如布魯諾‧舒茲寫的每本書都擁有的光采一刻:

……像隕石一樣。每一本都有一個瞬間,在那一剎那它們會發出一聲尖嘯,像不死鳥一樣向上飛昇,所有的頁面都在燃燒、發出光芒。為了那一瞬間,那獨一無二的剎那,我們之後會一直愛著它們,即使那時它們已成為一堆灰燼。帶著苦澀的、死了的心,我們有時會在夜深人靜時在冷卻的頁面間漫步,每翻過它們死去的配方,就會聽到像念珠一樣的、木頭互擊的聲音。[4]

而時間即使終了,亦是念念不忘,必有回響。